研究室インタビュー

居場所や状況を分析し、豊かな建築のかたちを考える

東海大学

|河内一泰研究室

河内一泰准教授

河内一泰准教授設計の『アパートメント・ハウス』や『アナハウス』はいろいろな場面の写真をコラージュしたかのような室内空間が広がる。「立体である建築がパッチワークのような平面に見えるということは立体の空間を平面に凝縮しているということでもあります。絵画の歴史でいうとピカソを代表とするキュビズムでは、多視点から見たものを一枚の絵に盛り込むことで平面を立体化しています。これを建築に置き換えるとどうなるか。逆キュビズム的な空間ができるのではないかということに興味がありました」と河内准教授は設計意図を語る。

河内一泰准教授

-

(こうち かずやす)

1973年 千葉県生まれ

1998年 東京藝術大学美術学部建築学科卒業

2000年 同大学院修士課程修了

難波和彦+界工作舎勤務

2003年 河内建築設計事務所設立

2019年 東海大学工学部建築学科准教授

自分なりの形の理由を考える

もともと建築にこだわらず、グラフィックデザインやプロダクトデザイン、ものをつくること自体に興味があったという河内准教授だが、大学入学後、建築に魅了されてからは、学校に泊まり込んで課題に取り組む日々。あえて他者の情報をシャットアウトするかのように身の制作に没頭した。そんな河内准教授が心に残る建築として挙げるのはローマのパンテオンとニューヨークのグッゲンハイム美術館だ。

「パンテオンは宗教建築でドーム上部に丸穴が開いています。訪れた時は幸運なことに雨が降っていて、その円形窓から室内に降り注ぐ雨粒が光に照らされ、大空間を見上げた時の荘厳さに感動しました。グッゲンハイムは螺旋状に展示室があり同じように上から光が落ちてくる建築ですが、美術館なので人がたくさん歩いていて、スロープの壁の隙間から人の動きが見える。上を見上げた時の空間もすごいのですが、そこに人がたくさん動いている風景が印象的です。自分で作る建築にも通じるのですが、立体的な空間のいろいろなところに人がいるような状況に魅力を感じます。建築を設計する上では人の居場所が、立体的に高密度な状態であるような、楽しい空間をかたちにしたいというのが大きな方向性として自分の中にあるような気がします」

頭と手を往復しながら形を作る

ゼミでの活動は基本的に学生の自主性に任されている。個々の学生の興味に応じて自由に進め、河内准教授が適宜アドバイスする。自主性に任されるのは学生にとっては一見厳しく感じられるかもしれないが、これは4年生になってから研究室に配属されるからこそ成立する方針かもしれない。河内准教授は「4年生にもなれば完全な素人ではないです。プロの料理人というわけにはいかなくても、飯は誰でも毎日食べている。建築も同じで、ずっと建築に触れてきて素養はあるはずなのでそれを掘り下げていくのはこのタイミングでも十分できることです」と学生のポテンシャルに期待を寄せる。

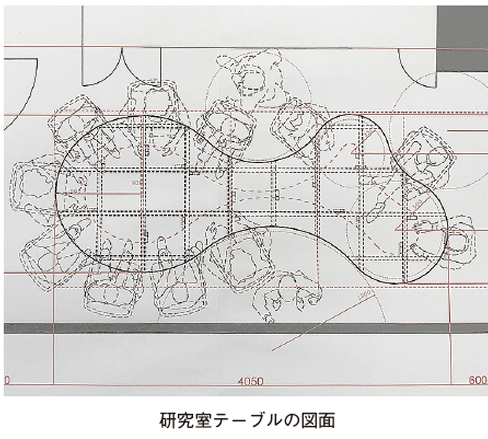

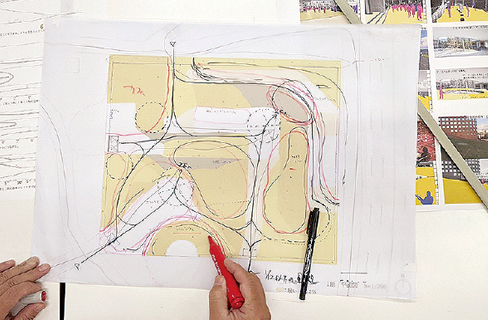

そんな河内研究室だが時には全員で一つのテーマに取り組むこともある。一昨年、みんなで研究室のテーブルを制作した。「学生に毎週1案持ってきてもらいながら、全員でゼミをするパターン、私が一人で執務するパターン、面談のような形で対話するパターンなど活動から削り出すように形を考えました。頭で考えるというよりは形を感じながら。よく学生には手を動かすことと頭を動かすことの両方を同時進行でやらないといけないと言っています。建築の思想みたいなものは頭で考えがちですが、言葉をいくらいじっても形が発展しない。逆に手の器用な人は形は作れるけど意味が伴わない。ゼミテーブルの制作はそのトレーニングにもなったと思います」

最終的に自分たちで図面化して材料を発注、DIYで制作したテーブルが今も研究室の中央に置かれている。「コロナ禍の影響もあって更新していませんが、当初は毎年ゼロから制作してその年の研究室の" かたち" を作ろうというコンセプトでした。建築のプロセスには、寸法、材料、加工手順、制作から養生まで考えなくてはならないことがたくさんあります。テーブルを制作することでそれをコンパクトに経験するのは良い学びになるのではないでしょうか」

建築の内と外、境界を考える

河内准教授の設計に触れるためか、研究室では内と外の関係性など境界や居場所に関することを卒業設計のテーマとする学生も多い。

「今年は、住宅でもあり街の空間でもある、相反する意味が重なった場所に興味を持っている学生がいます。そういうところは密度が上がるということに着目して多義的な建築を考えようとしています」

昨年度の卒業設計では湘南キャンパスの校舎と校舎の間に互いの壁を少しずつせり出し、最終的に混じり合っていくような作品も見られた。「やわらかい建築というタイトル(酒井賢一/ 現M1)で二つの別々の建物が溶けきらず重なるような状況で空間を作っていました。建築には敷地境界線は越えられないという基本的な制限があります。その中で道の空間に建物の活動が染み出してきたり、一つの小さな建物が街に影響を及ぼしたりして建築の外にどれだけ広がりを持てるかという欲求があります。内部空間だけでなく、外と中の関係をどう混ぜて広げていくかということを考えた試みでした」

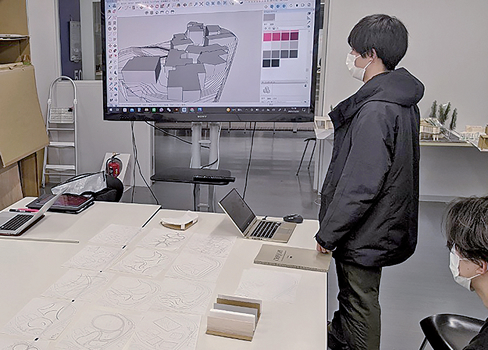

ゼミの様子

イレギュラーな課題に応える力を培う

河内准教授は将来、建築家になるために必要なのは技術や知識だけではないという。「性格というか姿勢が大事です。事務所のスタッフの採用でもそうですが、学生の時点で持っているスキルは実務では使えないので入ってから覚えて貰えばいい。大切なのは今後仕事を吸収できる性格なのか。一生懸命まじめに、自分でスケジュールを組んで段取りする姿勢があるか。設計の課題がまさにそうで、毎回やったことのないジャンルや規模の建築を考えることを突きつけられ、限られた期間でどれだけ成果物のパフォーマンスをあげられるかを問われるわけです。設計事務所も同じで、イレギュラーなことばかり起こり、期限内になんとかする能力が必要です。ですから学生の間にとにかく全力で一つ一つの設計課題に取り組むこと。地道な一歩が建築家への道につながっているのだと思います」。

ゼミの様子

研究室メンバーに聞きました

[ 質問項目 ]

研究室メンバーに聞きました

[ 質問項目 ]

①河内研究室を選んだきっかけ

②河内先生の魅力

③自身の研究テーマ

-

酒井賢一さん さかい・けんいち 修士1年

①建築の言語を理解したい思いと河内先生が設計した作品のリスペクトから。

②こわもてでオーラがあるのと裏腹に、ジョークを入れてくるギャップ。

③空間の境界性 -

久保田修平さん くぼた・しゅうへい 学部4年

①自分のスキルで卒業設計ができる。

②実務的な内容を教えてくれる。自分の進捗が遅いと相談に乗ってくれる。

③コロナ禍の商業施設

-

菅谷有祐さん すがや・ゆうすけ 学部4年

①エスキス担当だった河内先生と合っている。

②建築家としての活動。クリティカルなコメント。優しい。

③引用を用いた設計手法 -

岡田優希さん おかだ・ゆうき 修士2年

①自分の興味のあることや、やりたいことを研究テーマにして追究できる。

②学生自身が自分のテーマに責任感ややる気を持って研究できる。

③角度によるアクティビティの違いを利用したドミノシステムの更新 -

金澤宇紘さん かなざわ・たかひろ 学部4年

①授業を担当してもらった時、やりやすさを感じた。

②自分を手助けしてくれる知識の豊富さ。

③移動の可視化 -

小林翔吾さん こばやし・しょうご 学部4年

①細かい寸法での設計を学びたい。

②ディスカッションスタイルでさまざまな意見を得ながら空間づくりができる。

③コロナ禍の商業建築 -

林広基さん リン・コウキ 学部4年

①授業で建築設計の考え方について、河内先生から指導を受けた。

②とても厳しいが、学生の作品に対して根気よくアドバイスしてくれる。

③中華・自然・オフィスビルの融合 -

神﨑拓郎さん かんざき・たくろう 修士1年

①自由に自分の興味があるものや、やりたいことができる。

②学生に寄り添いアドバイスをくれる。こわもてだがすごく優しい。

③時間と建築 -

北村陸さん きたむら・りく 学部4年

①自分の興味のあるテーマに自由に取り組める。

②学生の悩み、考え方をくみ取り導いてくれる。実務経験を交えて話を展開してくれる。

③「ハレとケ」のエレメントの建築化による真鶴港の再興 -

齋藤大雅さん さいとう・たいが 学部4年

①自分が良いと思う建築のカタチについて知識を深めたい。

②自分で設定した課題や苦戦していることに対し、理解しやすいアドバイスをしてくれる。

③図書空間を媒介とした町コミュニティの再編 -

佐々木優さん ささき・ゆう 学部3年

①自分のやりたいこと、興味のあることを自由にテーマに設定して設計できる。

②学生のエスキスやアイデア、プランが良いと伸ばしてくれ、悪い時は「おもしろくない」とばっさり言ってくれる。

本記事内容は、こちらからもダウンロード可能です。