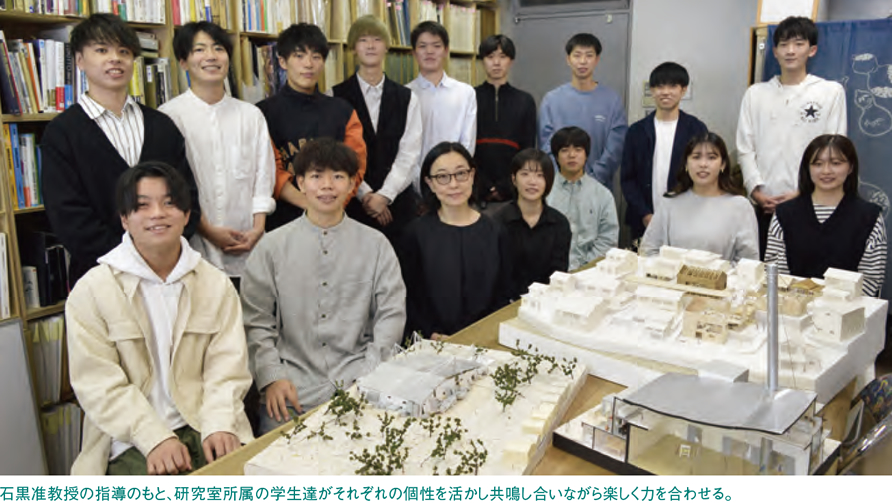

研究室インタビュー

地域や歴史の関係性の中で建築を考え、創造的に実践する

前橋工科大学

|石黒由紀研究室

石黒由紀 准教授

数寄屋大工と宮大工の先祖をもち、「ありそうでなかったものを面白がって工夫してつくる」ことへのDNAがあるのではないかと自らを語る石黒由紀准教授。周辺の人々と環境に誠実なものづくりの姿勢を大切にしているという自身のポリシーと、大学という環境を活かした研究活動を探る。

石黒由紀 准教授

-

(いしぐろ ゆき)

1990年 日本女子大学家政学部住居学科卒業

1990-93年 東京工業大学工学部建築学科研究生

1993-96年 石田敏明建築設計事務所所員

1996年 石黒由紀設計事務所 設立?現在に至る

2004-14年 横浜国立大学、東京理科大学、武蔵野美術大学、法政大学、日本大学、明治大学、日本工業大学、などにて非常勤講師

2014年 前橋工科大学建築学科准教授に着任

2022年 前橋工科大学環境デザイン領域に再編?現在に至る

建築をはじめ、インテリア、まちや都市に関わる場所づくりなど、多岐にわたるデザインを手がけている石黒由紀准教授。27年間継続してきた自身の設計事務所をもち、大学との二つの活動拠点で実践を通して建築や周辺地域のデザインを探究している。地方の大学でこそ取り組む意義があるという、地域環境に関わる研究テーマの一つをまずは取り上げてみよう。空き家をリノベーションした「(仮称)広瀬川コート中澤庵」というシェアハウス+まちの居場所、がその一つだ。遊休不動産にまつわる多様な背景や歴史を尊重しながらの利活用、再生を目指したという。

「前橋市内を流れている広瀬川の沿岸は、萩原朔太郎記念館を擁する前橋文学館などもあって、市民に親しまれている憩いの場所です。ですが、この付近をはじめ、市内には空き家がいくつもあって、オーナー さんに利活用のイメージがない場合が多いので、学 生による利活用の提案とのマッチングを行いました」 このマッチングプロジェクトは、前橋工科大OBであ る市役所の田中隆太さんからの、広瀬川でのリノベ マッチングファンデーションの相談を受けて始まった。

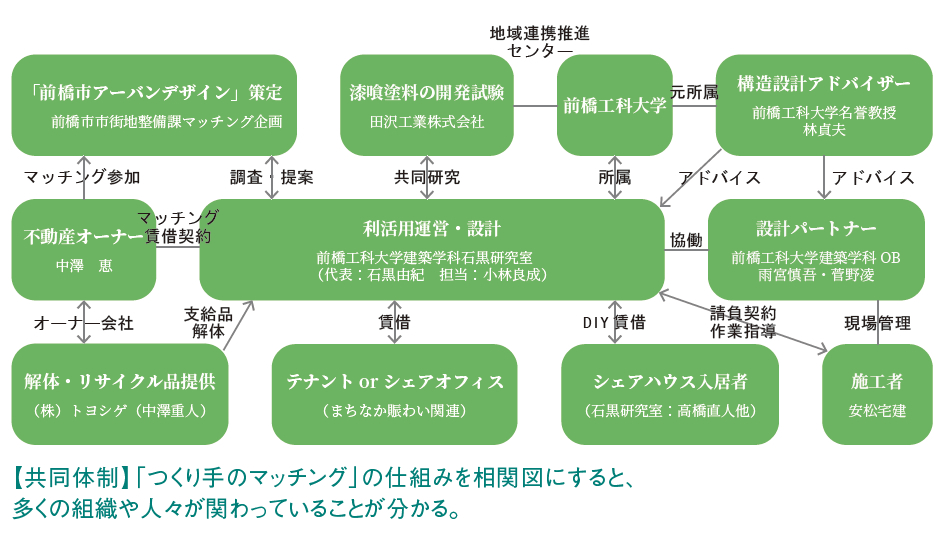

「民間主体のまちづくり計画“ 前橋市アーバンデザイ ン”のモデルプロジェクトとしての具体的な取り組み でした。行政の支援のもとで、石黒研究室が利活用 の提案を行い事業オーナーと、使われていない遊休 不動産のオーナーをひき合わせて、事業化に向けた きっかけをつくろうとした試みでした。」

ゼミ生は広瀬川沿いの空き家の実測調査をして図面をおこし、まちなかの現状のリサーチをもとに学生が空き家の事業再生プランを提案した。当時の大学院生だった小林さんと石渡さんによる、『学生が住みながら納豆菌のように徐々に建物を少しづつ良くしていく』という提案に賛同してくださったオーナーと、話し合いを進めて実現したのが「(仮称)広瀬川コート・中澤庵」だ。ちなみに、広瀬川沿岸は、同校の堤先生や杉浦(榮)先生の研究室もBIDやランドスケープ等それぞれの分野で携わっている。

「小林君が現役ゼミ生のリーダーとなり、さらに工科大OBの雨宮慎吾さんが設計パートナーとして実務の中心となって、大学や民間の様々な関係者とともに作り上げる、という、『つくり手のマッチング』も実現しました。」(次ページ「共同体制」参照)「既存の住宅の解体をしながら、あたかも歴代の職人との対話をするような、時間を超えて同じつくり手としての読み解きをしながらリノベーションを進めました。一階の和室の天井を剥がしたら、以前のオーナーだった鉄骨屋さんが、当時既存の平家に2階を増築するために設置した、軽量鉄骨の梁が出てきました。一階の茶室を広く取るための工夫だと推測できたので、それを引き継ぎ、更に床も剥がして土間にして、天井高さの高い広間として活かしました」

また、一階の床を解体したところ、コンクリートの布基礎がなく、礎石の上に掘立の柱と束という耐震性の弱い範囲があった。この地域付近は敗戦時に焼け野原になっていることから、初期の平家部分は戦後直後の物資の少ない中で建てられたものと推定された。耐震改修は構造家の林貞夫工科大名誉教授と相談して、構造計算で確かめながら慎重かつ柔軟に補強方法の検討をしたという。OBや学生たちは、多岐にわたる実務作業のなかで気づいたことを話し合いながら、個室以外にも解体でわかった隙間空間を利用した“ 小さな居場所”や、住人同士が気配を感じることのできる仕掛けを提案しながら進めた。“ 小さな居場所”は気分に応じて選ぶことができ、建物を隅々まで使い尽くすことができる。

「大切なのは、手を動かしながらもその地域の風土や歴史、さらに広く現代社会の抱える問題など、広い視野に立って考えたり、本に書いてあるような抽象的な建築の概念的なテーマなどについて、目の前の現実の建築を通して具体的に思考することです」

この敷地は旗竿敷地で、既存の茶室のアプローチの露路の奥に建物があり、南の茶庭が中庭のように囲まれている。これは前橋の中心市街地のまちの構成(つくり)と似ており、露路を建物内にも立体的に引き込んで裏に抜けられるようにして、まちのように行き止まりがないようにした。そして露路に“ 小さな居場所”を沿わせて、自分がまちにつながっている感覚を建物内にもたらしたという。また、各室の天井は小屋裏の余剰空間を有効に活かし、かまぼこ型や片流れ型としたり、家型の吹き抜けなど、多様なバリエーションがある。これは、外形の家型(外観の見えかた)と表裏をなす内部空間との対応として、部屋の位置による天井の形の可能性を思考したデザインとなっている。探究は竣工後も続いており、利用者とは月1回定例会を行い、意見交換をして使い方の追跡調査や、更なる利活用の提案も続けられている。

身体を使ってものづくりに取り組みながら建築を考える。“現場主義”で活きた学びを

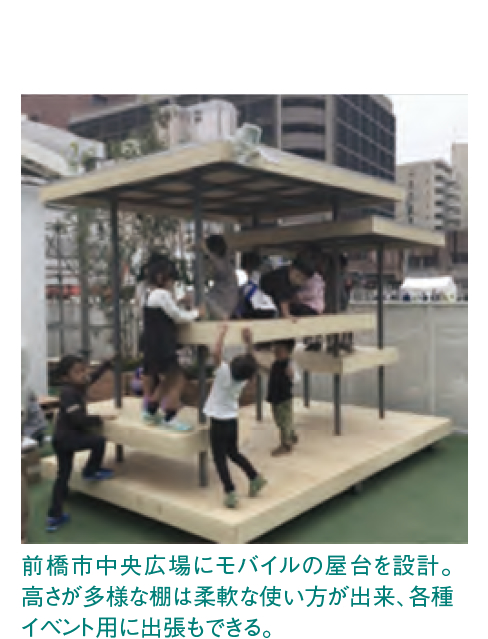

研究室のプロジェクトは、地域ぐるみの学びによるネットワークにもつながっている。「三和土ワークショップには、他の研究室の学生をはじめ、前橋市在住の市民の方々も多く参加してくださいました。石川(恒夫)先生の『版築』ワークショップご担当だった元非常勤講師の紹介の職人さんにご指導をいただいたので、その方の技術を学びたいと

いう市内の方も来られました」

実際の施工に、プロの補助として立ち会い、目の前で直に所作やタイミングを見取り、現場で意識の高い参加者との質疑などのやり取りによる対話の場に立ち会えることができるのは貴重な経験だ。また、大学での共同研究として、栃木県の企業の新しい漆喰塗料の開発の一環である実物塗装実験も、学生のワークショップとして行った。

垣根の低さは学生の特権市立大の学生という立ち位置が有利に

「産・官・学」として、行政や地元の民間企業、住民と手を組むことができるのは、前橋工科大学の立ち位置が利点であることも多いと石黒准教授は言う。

「首都圏のような大都市に比べて、学生がまちの活性化に取り組んでいる姿を地域住民が温かい目で見守ってくれている、という実感があります。都市的過ぎると管理や制度などによる細かい制約が多いようですし、逆に、地域活性に対して意識の低い地域だと理解を得られるのが難しい。また、本学は市立で、さらに群馬県で唯一建築学科が設置されている大学という立ち位置が、身近に感じてもらえるのだと思います。大学が置かれているそういったポジションによる垣根の低さは学生の特権です。

以上のような恵まれた環境と、石黒研究室の体制は、建築に興味がありモノ作りが好きで、好奇心とチャレンジ精神がある学生にはうってつけだ。また、実施のプロジェクトに関わってきたことは、就職活動でもアピールポイントのひとつになる。

これまでも石黒研究室では、桐生市や富岡市、過疎化の進む南牧村、などの群馬県の各地で、調査や提案、行事などを行ってきた。また、関東近圏の大学の研究室間での交流も盛んで、石黒准教授の仲間の計画意匠系の研究室が、各地域のまちの特徴をテーマにした「まちデザインゼミ」という合宿イベントを定期的に行ってきたとり組みが、近々、書籍として発刊予定である。

そんな石黒研究室の最新プロジェクトは、歴史のある古い集落での養蚕農家の利活用の提案だ。

「 本学の他学科の名誉教授のご実家で、養蚕農家の特徴である越屋根なども大きく、間口が11間あまりもある立派な家屋で、雨漏りのない良好な状態でした。群馬大学の留学生のゲストハウスや、子供たちの合宿利用、などが候補に上がる中で、畑をやりたい若者が移住してカフェとスタジオを経営することになりました。養蚕農家の歴史等この地域らしさを深ぼりながらデザインを検討しています」

研究室メンバーに聞きました

[ 質問項目 ]

①石黒研究室を選ばれたきっかけ

②石黒先生の魅力

③ご自身の研究テーマ

-

高橋直人さん たかはしなおと(修士2年)

①先輩方が仲良く楽しそうだった。

②普段から会話が多く相談しやすい雰囲気を作ってくれる。

③産業遺構の現代的利活用 -

越智奈津さん おちなつ(修士1年)

①地域社会に密着した設計活動を積極的に行える。

②気付かなかった観点を的確に指摘し、時に一緒に考えてくれる。

③半外部空間 -

志賀辰哉さん しがたつや(修士1年)

①建築を通して地域が抱える問題を解決できるから。

②建築デザインや計画に対する追求心や、積極的にコミュニケーションをとる姿勢。

③歴史的建築物と周辺建築の関係性 -

廣澤昴輝さん ひろさわこうき(学部4年)

①設計課題で自身のプランに親身なアドバイスをいただいたため。

②多方向からのアドバイスが受けられ、見守ってくれる存在。

③ブルータリズム建築における曲線デザインの手法 -

吉井平さん よしいたいら(学部4年)

①親身にエスキースに対応いただき、先生の下で学びたかった。

②設計を計画的に考え教えてくれる。学生と一緒に作品を作り上げる。

③美術館における展示動線中の休憩スペース -

太田孝平さん おおたこうへい(学部4年)

①実際に現場に出て、体を動かしながら学べると思った。

②一人ひとりに丁寧に接し、様々な興味を持ち挑戦されている。

③北海道の立坑櫓の遺構保存 -

佐々木遥輝さん ささきはるき(学部4年)

①実践的な体験が自身の成長につながると考えた。

②生徒の相談に真摯に対応してくれる。

③慰霊建築の空間構成 -

馬場岳さん ばばがく(学士4年)

①設計の授業で親身にアドバイスをしてもらった。

②最後まで積極的に助言、協力があった。とても行動的。

③水族館の見学動線におけるメイン水槽の配置 -

堀越魁徒さん ほりこしかいと(学部4年)

①先輩方が街なかで活動する姿に、同じような学生生活を送りたいと思った。

②フットワークが軽く、学生以上のエネルギーを持っている。

③農村舞台の空間構成 -

仲谷真依さん なかやまい(学部4年)

①意匠設計に興味があり、より深く学べると思った。

②学生のために時間を割き、親身に相談にのってくれる。

③Instagramにおける被写体としての建築物

本記事内容は、こちらからもダウンロード可能です。