研究室インタビュー

風洞実験や実測をもとに合理的な耐風設計を考える

東京工芸大学

|建築構造Ⅱ研究室

吉田 昭仁 教授

-

吉田 昭仁 教授

博士(工学)

(よしだ あきひと)

千葉県市川市出身

1995年 東京工芸大学工学部建築学科卒業

1997年 同大学大学院工学研究科建築学専攻修了

2000年 東京工芸大学工学部建築学科助手

2006年 東北大学で博士(工学)取得

2006年 東京工芸大学講師

2008年 同大学准教授

2015年 同大学教授

風工学に特化した研究センター

吉田昭仁教授の建築構造Ⅱ研究室では、風が建物など構造物に及ぼす影響を調べ、耐風設計や強風に対する防災について研究している。

吉田教授は、東京工芸大学の卒業生で、風工学の第一人者である田村幸雄名誉教授の研究室の出身。建築の中でも建物の安全性に興味をもち、学部4年の時に阪神・淡路大震災が起こったことで、安全性について勉強したい気持ちがより強くなり、大学院に進学して風の研究をしてきた。大学院修了後も働きながら田村先生の社会人ゼミに参加。助手として研究に没頭した時期を経て、2015年、田村先生の建築構造Ⅱ研究室を引き継いだ。2022年春からは東京工芸大学風工学研究センター長を務めている。

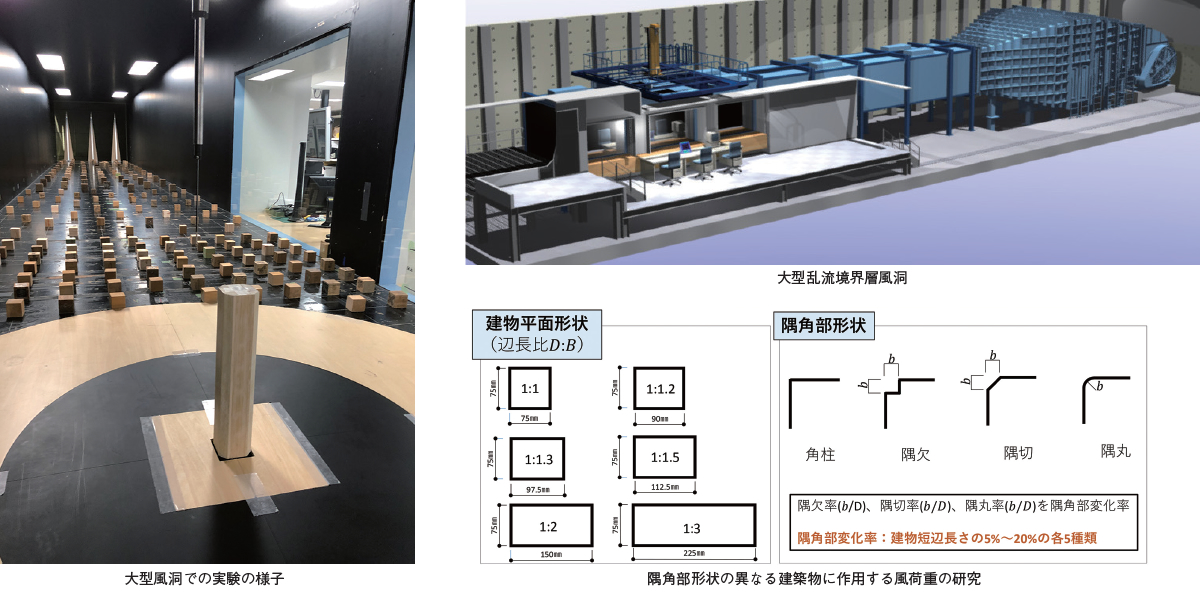

「東京工芸大学の建築学科では、構造・環境のエンジニアリング系の教員が風工学の発展を目指して研究するグループとなっています。2001年には風工学研究センターが開設されました。構造・環境の両分野で風に特化した研究を進める学校は他にありません。大型乱流境界層風洞や人工気候室など、実験設備も充実しています。

風工学研究センターが開設した当時、僕は助手でしたが、その頃から学術フロンティア推進事業や21世紀COEプログラムなどに選ばれ、研究成果が評価されて、今でも継続して国からの助成を受けています」

耐風設計と風災害の低減

研究のテーマは大きく2つあり、1つは合理的な「耐風設計」を行うための研究。建物の構造設計をする際、地震や雪などさまざまな荷重を考慮するべきだが、荷重を敵とした場合は風荷重を適切に評価し、それに勝つことができるように建物を設計する必要がある。その適切に評価するという部分が合理的な耐風設計を指す。

もう1つは「風災害」。台風や竜巻など、風によってどのような災害が発生するかを調べ、最終的には風災害の低減を目的にした研究である。毎年卒論も含め、この2つのテーマに対して研究している。

今年の卒論生は、合理的な耐風設計に関する研究として、建物の形、とくに隅角部の形状によって建物が受ける風の力がどう変わるかを研究した。「耐風設計は、建築基準法や日本建築学会が発行している『建築物荷重指針』という荷重を計算するためのガイドラインがあります。それを使って計算しますが、そこに載っているのは角が普通の形のもののみで、隅角部が変わると適切に計算できません。ですから、ガイドラインにこの研究成果を盛り込み、実際に建物を設計する時の計算に生かされることがひとつのゴールです。ただ、建物の高さも違えば場所により風の特性も違います。風が吹いてくると摩擦の影響を受けて風の速さが変化しますが、それも地表面の状況によって変わってきます。そのあたりをすべて調べなくては定式化はできません。時間がかかる研究になるかもしれません」。

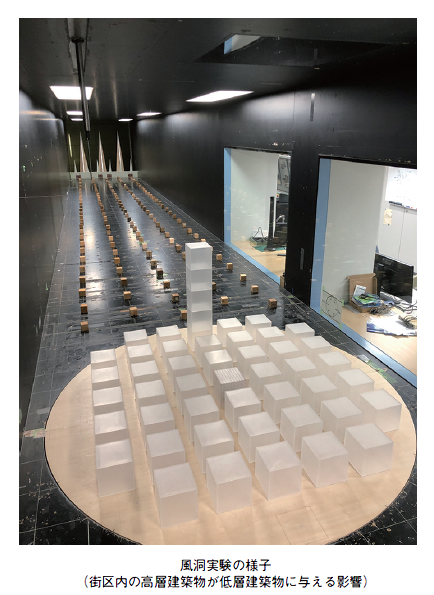

実験は、建物の形状が正方形断面と長方形断面の2パターン、隅角部の形状は16パターン、それから吹いてくる風の特性・地表面の摩擦の影響が2種類で、全部で64パターンの模型を順に風洞に設置し、模型の下に測定器を付けて計測した。「今回は縮尺1/400の模型を使いましたが、長さの縮尺だけでなく、吹いてくる風の速度の縮尺もあり、それらから決まる時間の縮尺も考えて進めなくてはなりません。風洞実験は、1つの模型に対する計測時間はあまり長くはありません。もちろん時間の縮尺によりますが」。

風によるエア遊具の事故をなくす

「きっかけはエア遊具安全普及協会からの依頼で、風速何mくらいでエア遊具がひっくり返ったり飛んでしまうのかを調べました。そこから、そういう事故をなくすために研究をスタートしました。もともと風速何m/s以上になったら使用禁止というルールがありますが、イベントスタッフがそれを徹底したり、中止を判断するのは難しい現状があります。そこで、危険を知らせる信号を人間ではなく機械でできるようにして、風が強くなってきたら音が鳴るようにできないかと、学生と一緒に考えています」。

竜巻の強さをより精度良く評定するために

東京工芸大学と気象庁等の複数の研究機関が共同で研究をしているものに「日本版改良藤田スケール(JEF)」がある。被害状況から竜巻の風速や強さを割り出すスケールで、例えば車(被害指標)が飛ばされたら風速何m/s以上は吹いていたと推定することができ、竜巻の強さを「JEFでいうと1です」などと伝えることができる。「JEFは今でも被害指標などを追加しており、より良い基準を揃えて、被害の低減につなげる研究として続けています。僕は車や自動販売機、物置小屋などについて検討したのですが、車だったらセダンタイプやワンボックスタイプ、軽自動車、トラック、バスなど、いろいろな形態の車に対して風洞実験を行いました。模型にはプラモデルを使い、車がどういう力を受けるのかを実験し、その成果がJEFに反映されています」。

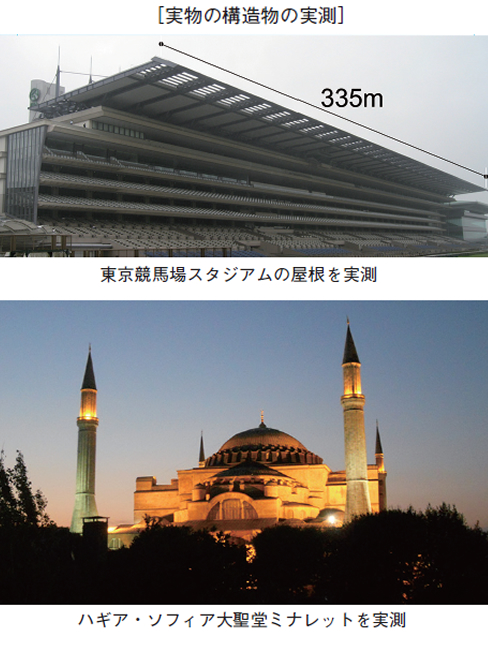

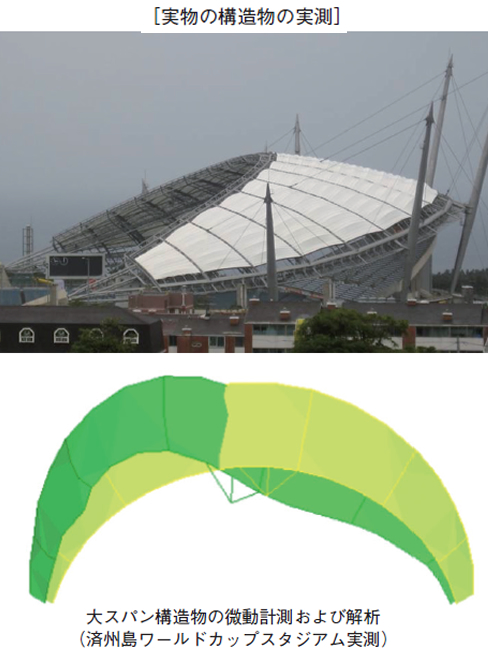

その他に、実物の構造物にGPSアンテナや加速度計などの応答を計測する機器を設置し、構造物の動特性や応答性状を調べる実測も行ってきた。

「府中にある東京競馬場のスタンド屋根は吊り構造で長さが300mほどあります。その屋根の揺れをFrequency Domain Decomposition(FDD)法を用いて解析しました。研究室の学生全員に手伝ってもらい、みんなで測定器を並べて計測するのはとても貴重な経験になりました。

トルコのハギア・ソフィア大聖堂のミナレットの揺れを測りに行ったこともあります。この時は学生はいなくて僕1人で日本から荷物をたくさん持って測定に行きました。意匠系の実測とは違い、我々は加速度や変位、圧力などを測定することが多いです。最近はあまりできていませんが、実物の建物に対して測定する実測は面白いです」。

最後に学生に向けてメッセージをいただいた。「風に関する研究が社会に出て生かせることは正直あまりないかもしれません。ただ、問題点を見つけるプロセスとそれを解決するために自分で考えて実行する、また、それを人にプレゼンする能力は絶対にどの仕事でもなくてはならないものです。大学期間は短いので、時間を有意義に使ってほしいですし、成長するために大学にいるということを忘れないでください」。

研究室メンバーに聞きました

[ 質問項目 ]

①吉田研究室を選んだきっかけ

②吉田先生の魅力

③自身の研究テーマ

-

WANG XINGKUN さん (学部4年)オウ・シンクン

①風工学が有名な大学だったこと、また吉田先生の研究に魅力を感じたから。

②面倒なことでも慌てずに落ち着いて問題を解決するところ。質問に対して優しく詳細に教えてくれるところ。

③異なる隅角部形状辺長比を有する建築物の風力特性。風洞実験を通じて風力係数を測定する。 -

落合海都さん(学部4年)おちあい・かいと

①建築の勉強を進めるなかで構造に興味をもち、風洞での実験がしたかったので選んだ。

②難しかった構造も先生の授業が分かりやすく、理解できるようになった。優しい人柄も魅力。

③JAXA 筑波宇宙センターのビルを対象にGNSS を用いて途中階のビルの変位を測定する。 -

山田将也さん(学部4年)やまだ・まさや

①先生には研究室に入る前からお世話になっていて、話しやすいから。

②優しくて、分からないことをいつでも聞けるので研究に集中できる。

③乱流発生装置の気流特性。風洞実験で用いる実験気流の相似条件の1つである乱れのスケールを生成するのが困難なため、それを生成させることを踏まえて研究している。

本記事内容は、こちらからもダウンロード可能です。