研究室インタビュー

高性能化の追求と環境に配慮したコンクリートの研究

東京工芸大学

|建築材料研究室

陣内 浩 教授

-

陣内 浩 教授

博士(工学)

(じんない ひろし)

1968年 東京都生まれ

1990年 日本大学工学部建築学科卒業

1992年 日本大学大学院工学研究科建築学専攻博士前期課程修了

1992年 大成建設株式会社入社

2003年 宇都宮大学で博士(工学)取得

2011年 大成建設株式会社技術センター材料チーム主席研究員

2016年 大成建設株式会社技術センター知的財産部特許室長

2017年 東京工芸大学工学部教授

最先端の技術開発から基礎的研究へ

陣内浩教授が研究職について30年。節目となる2022年に、これまでの研究論文をまとめた「高強度・高性能コンクリートの性能評価と品質管理方法に関する一連の研究」が「2022年日本建築学会賞(論文)」を受賞した。「この論文を構成している28編の学術論文のうち、最新の5編は東京工芸大学の学生たちと卒業研究で実施してきた研究がベースとなったものです。自分の研究室の学生たちと一緒に進めた研究も含めてこの賞を受賞できたことは、とても嬉しい成果です」。陣内教授は、1992年に大学院の修士課程を修了して大成建設に入社。それから約25年、超高層鉄筋コンクリート造建築や超高層CFT造(コンクリート充填鋼管造)建築を可能にする最先端の高強度コンクリートの研究開発に携わってきた。2017年には大成建設を退職して東京工芸大学に教授として移籍。現在は、大学生や大学院生に建築材料と建築施工について教えている。「私は修士課程までは鉄筋コンクリート構造の指導を受け、大成建設では建築材料としてのコンクリートの研究や、超高層建築の現場監督、知的財産部の特許室長などいろいろな仕事を経験してきました。これらの経験は、すべて今の東京工芸大学での教育に活かされています」。

企業での研究経験を踏まえ、大学では、基礎的な研究に重点をおきたいと考えている。「企業では、どうしても利益優先の研究になります。今は、基礎的な実験などを行い、実務者の参考になるような研究データを提供していければと思っています」。現在は、コンクリートの「高性能化」と「環境配慮」2つのキーワードを中心に学生と一緒に研究を進めている。「学生さんたちと近未来の建築物で使われるような新しいコンクリート技術を研究したいですね。自分自身もそうだったように、大学で学んだことがすぐに実際の建設現場で活用されることはないかもしれません。ただ、将来的にコンクリートの高性能化や環境配慮が進んだときに、卒業生のみなさんが、そういえば学生の頃にこんな研究をしたなという話ができればよいのかなと考えています」。

高性能コンクリート(高強度/高流動/着色技術)

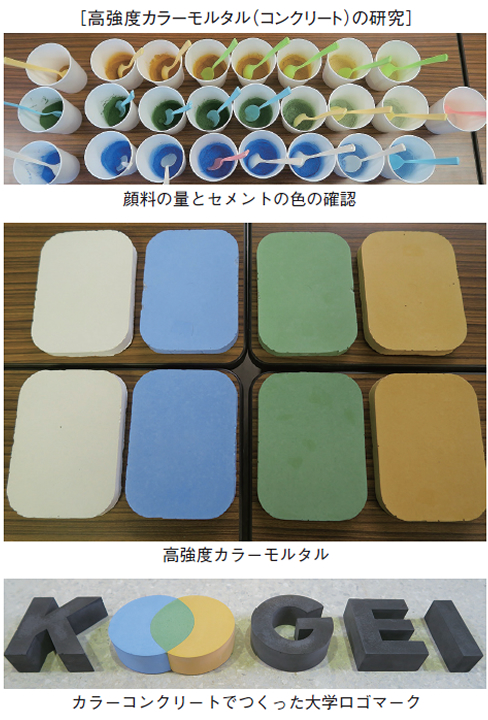

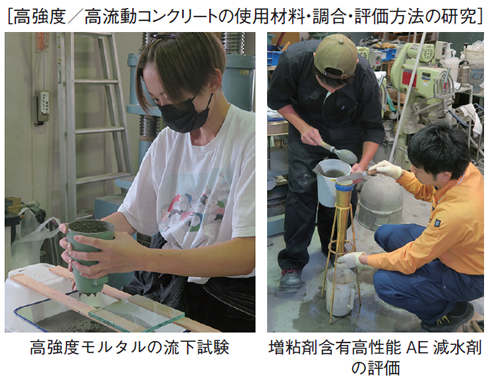

コンクリートの高性能化に関する研究としては、企業などとも連携した高強度/高流動コンクリートの調合設計の合理化やローコスト化、着色技術の確立、試験方法の提案などを行っている。「この研究テーマは前職であったゼネコンでの研究に近いものですが、ゼネコンでは手を出しにくい、学会の仕様書や指針への反映、JISへの反映を意識したような基礎的な研究や、本学のブランドである色をテーマにした研究になっています」。 研究成果の一例としては、2020年に制定された JIS A 6209(コンクリート用火山ガラス微粉末)、 2021年に改定された日本建築学会の高流動コン クリートの材料・調合・製造・施工指針などに活 かされている。「コンクリート用火山ガラス微粉 末の研究では、私が研究テーマの1つとしている 超高強度コンクリート用微粉末の活性度指数試験 の改良に関連する部分を担当しました。JISのた めに実験をするというのは企業では比較的難しい 話なので、こういう研究は、基礎研究が主体の大 学での研究に向いていますね」。日本建築学会の 高流動コンクリートの指針の改定作業では、近年 開発された増粘剤含有高性能AE減水剤の評価方 法に関する研究を担当した。「こちらも学会活動 の一環でしたが、市場にあるすべての増粘剤含有 高性能AE減水剤を持ち寄って共通実験をしたい というコンクリート用化学混和剤協会さんの要望 と、卒業研究として増粘剤含有高性能AE減水剤 の評価方法を研究してみたいという私の希望が合致したよい例と思っています。この研究の成果は、日本建築学会の増粘剤含有高性能AE減水剤の評価基準(案)の制定時の実験資料の一部として活用されました」。2017年に東京工芸大学に着任された後は、大学のブランディング事業に参画し、高強度カラーモルタル(コンクリート)の研究も行っている。「カラーコンクリートは、コンクリートを練り混ぜるときに顔料を添加して、色のついたコンクリートを作る技術です。工場の床や外壁などを中心に普及している技術ですが、基礎的に研究された例が少ないものでした。特に、私が得意とする高強度コンクリートを着色しようとすると、顔料という異物がコンクリートの強度を低下させてしまう可能性があるので、敬遠されていた感じです。そこで、実際にどうなのかを基礎的に研究してみました」。超高強度コンクリートの開発により、建物の内部の柱をスレンダーにすることが可能になった。しかし、その柱に仕上げを施すと、せっかくの細い柱が太くなってしまう。そこで、コンクリート自体に色をつけて仕上げの必要をなくせば、大空間を維持しつつ、デザイン性も兼ね備えることができる。「将来的に、色の選べる高強度鉄筋コンクリートの細柱などが活用できるようになれば、空間の自由度や内装の色彩の自由度が上がるのではないかと期待しています」

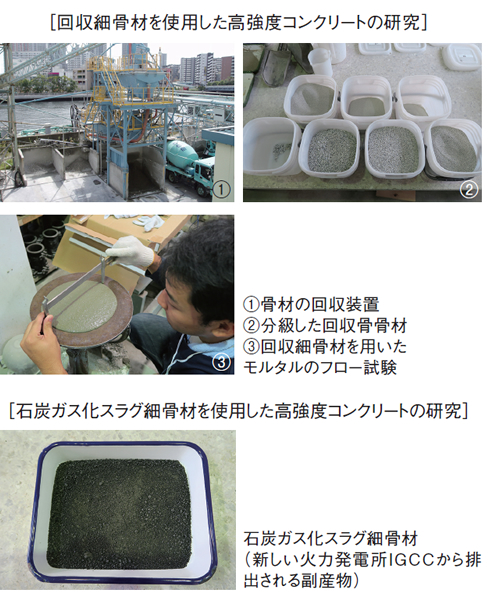

環境に配慮したコンクリート(副産物利用)

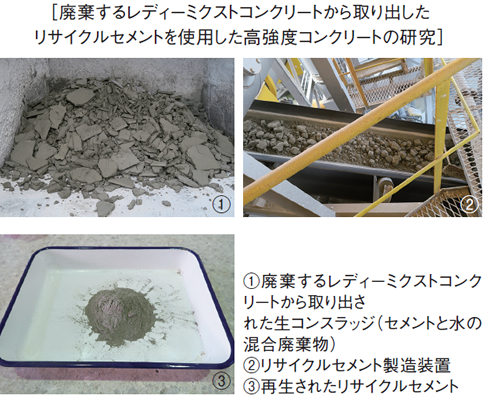

コンクリートの環境配慮に関する研究としては、さまざまな副産物を使用したコンクリートの研究を行っている。これまでに扱った副産物としては、廃棄されるレディーミクストコンクリートから取り出したリサイクルセメントや回収細骨材、新しい火力発電所から排出される石炭ガス化スラグなどがあり、その研究成果の一部は、建築基準法の告示改正などに利用されている。「回収細骨材の有効利用の研究は、大学に着任して最初の卒業研究で行ったものの1つです。この研究は違う研究機関の方たちとも連携した国土交通省の建築基準整備促進事業の一環だったので、研究成果が出るか心配しながら実験した覚えがありますが、学生たちがよく頑張ってくれたので、回収骨材関連の建築基準法告示の改正に少しだけ貢献できたと思っています」。リサイクルセメントの研究では、環境配慮の観点で大きな問題となっている残コンクリート処理をテーマとしている。

「建設現場で使われずにレディーミクストコンクリート工場に戻ってくるコンクリートは、使える資源の廃棄という点では大きな問題ですので、これを抑制する方向でJISの改正なども進んでいます。先ほどお話しした回収細骨材の再利用の検討もその一環です。多くの方が尽力した結果、廃棄されるレディーミクストコンクリートから取り出した骨材はリサイクルできるようになりましたが、セメントに関しては技術開発も含めて現在でも課題となっています。そのような中、たまたまリクルートでいらしたご近所のレディーミクストコンクリート工場さんが、廃棄されるレディーミクストコンクリートからリサイクルセメントを取り出す技術を開発し、少しずつ実用化しているお話を聞きました。昨年からこのリサイクルセメントもサンプルでいただいて研究を始めています。どう採算ベースに乗せるかなど課題はありますが、先進的な取り組みですので、少しでもお役に立てればという思いです」。新しい火力発電所“IGCC(石炭ガス化複合発電)”から排出される石炭ガス化スラグをコンクリート用細骨材として活用する技術についても研究をしている。「石炭ガス化スラグに関しても、日本建築学会で指針を作成する一環として研究を行っています。私の研究室では、主に高強度コンクリートに使えるかどうかの実験をしています。この成果は、もうすぐ発刊予定の日本建築学会の指針の中に組み込まれる予定です」。

技術の進歩と社会への貢献

陣内教授は、学会や協会とともに、業界の技術の進歩に貢献するのは大学の役割だと考えている。「実際に建築基準法、JIS、学協会の仕様書や指針を改正・改定するほどのデータをとるには国の機関だけでは限界があります。このような研究を手がけることは大学の責任であり、社会貢献の1つだと考えています。大学に移ってからは、卒業研究以外に、日曜日に一人で実験して、データをとって論文を書く、というのを繰り返しています。正直、50歳を超えて、また、ここまでコンクリートにどっぷりつかる生活に戻るとは思っていませんでしたが、今は基礎的な研究の実験が純粋に楽しいです。初心に戻っているのかもしれませんね」。

研究室メンバーに聞きました

[ 質問項目 ]

①陣内研究室を選んだきっかけ

②陣内先生の魅力

③自身の研究テーマ

-

石島直人さん(学部4年)いしじま・なおと

①コンクリートに興味があったため。就職活動に力を入れている点も魅力的だった。

②人柄や、以前施工管理の職に就いていたため、話がおもしろい。就職活動においても親身になって話をきいてくれたところ。

③超高強度コンクリート用結合材 -

久保寺勝生さん(学部4年)くぼでら・かつき

①大型施設で使用するコンクリートを学ぶことで、社会人になった時に役に立つと思いました。

②難しい実験内容や自分たちの進路、いろいろなことを相談しても丁寧に分かるまで指導して下さる優しい先生。

③超高強度コンクリート用結合材に関する基礎的実験。 -

鈴木珠吏さん(学部4年)すずき・しゅり

①陣内先生に1 年次よりお世話になり、施工管理を目指すきっかけとなったから。

②とても面倒見がいいところ。1 人ひとりに親身になってくれて、自身の考えを引き出してくれる。

③リサイクルセメントと混和材を用いた高強度モルタルに関する基礎的研究。 -

髙見幸奎さん(学部4年)たかみ・こうき

①もともと高強度の建築に興味があり、実際にそういったことに携われる研究をしたいと考えていたからです。

②陣内先生は研究に真摯に向き合い、自分たちにも丁寧に物事を教えていただけることが魅力です。

③超高強度コンクリート用結合材に関する基礎的研究。 -

武井里紗さん(学部4年)たけい・りさ

①授業がおもしろく、分かりやすかったため。もっと先生の下で学びたいと思った。

②私流でもできたことを評価してくれる。スタートからゴールまで導いてくれる。

③モルタルフローの設定が超高強度コンクリート用混和材の活性度指数の試験結果に与える影響 -

中川青海さん(学部4年)なかがわ・はるみ

①コンクリートに興味を持ち、大学でも学びたいと思っていた。陣内先生が気になる研究を扱っていたため。

②他コースの私に対しても、就職活動など、親身になってくださったところ。

③リサイクルセメントと混和材を用いた高強度モルタルに関する基礎的研究。 -

細川淳史さん(学部4年)ほそかわ・あつし

①陣内先生が就職活動に関して強く、いろいろ助けを得ることができると聞き、魅力を感じたため。

②学生と年齢が離れているが、学生目線で物事を捉えていただくことが多くとても信頼できるところ。

③モルタルフローの設定が活性度指数の試験結果に与える影響。 -

渡辺茉奈さん(学部4年)わたなべ・まな

①就活のサポートが手厚いと先輩から聞いていて、陣内研究室を選びました。

②就活のサポートだけではなく、卒業研究でのサポートも手厚く、1 人ひとりに丁寧に対応してくれるところ。

③リサイクルセメントと混和材を用いた高強度モルタルに関する基礎的研究。

本記事内容は、こちらからもダウンロード可能です。