研究室インタビュー

「木材ではつくれない」を覆す

椙山女学園大学

|清水秀丸研究室

清水秀丸講師

-

清水秀丸講師

-

(しみず ひでまる)

大阪府出身。

1995年の兵庫県南部地震の被災経験より木造建物の耐震研究に興味を持ち近畿大学大学院へ進学。その後、京都大学に移り2003 年京都大学大学院にて博士(工学)。

京都大学防災研究所研究員、(独)防災科学技術研究所勤務 などを経て、2016 年より椙山女学園大学生活科学部講師。 木造建物の実大振動実験に多数参加し、2012年米国土木学会(ASCE) Raymond C. Reese Research Prize 賞を受賞。

技術の応用で高耐力の木造建築へ

清水秀丸研究室には建築構造や木材を志す人が集う。主な研究内容は木造や木構造であり、基本的にスギ、ヒノキ、集成材などの太い材を主要構造材として使うことが多い。社寺建築の場合、釘やボルト、鉄を使わずに木による耐震補強に取り組んでいる。たとえば椅子づくりで用いられる「木殺し(きごろし・こなし)」 という方法では木材を木槌で叩いて一度小さくし、それを接合部の中に入れる。すると後で膨らんでくるため、その摩擦によって接合部が固くなるという技術だ。

清水先生はこの技術で特許を取得し、富山県の護国神社の耐震補強で用いた際には耐震改修優秀賞も受賞した。こうした家具製作の技術を建物の構造材の一部に取り入れることで、耐震性能を高める研究を行っている。他にも、木造の4階建てが設計できるようなラーメン構造の研究や、最新の木質ビルに向けて硬い接合部をつくる研究、さらに最近注目が集まっているCLTを有効活用する研究も行う。

大規模木造の研究としては、「スパン(柱間隔)の長スパン化」と「高耐震性を維持したユニット化」の大きく2点に取り組んでいる。前者では柱間隔を広くすることが使い勝手の向上に直結するという考えから、大スパンの木造建築を試みる。後者は壁を工場で組み立てて現地で建てるだけにするというユニット化を行いながら、高耐力を維持できる壁の開発にあたる。清水先生は「長スパン化とユニット化が実現できれば大規模木造は水平方向と垂直方向のどちらにも対応できるようになるはず」と期待を寄せる。

与えられた材を最大限に活かし、動物とたわむれる空間を

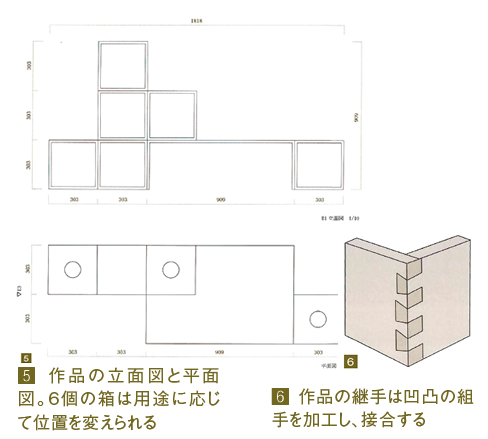

今回の作品のコンセプトは、「与えられた材を最大限に活かす」ことと、「動物と一緒にたわむれる」ことだ。この2年間、コロナウイルスによって在宅ワークが増え、その影響で家具が売れている現状を踏まえて今回の提案に至った。今まで。家で仕事をしなかった人が仕事をするために必要なものを考えた結果、木でつくれる机を着想したという。その際、ただ板をそのまま切って机にするだけでは面白くないと考え、今回与えられた2枚の板以外のものを基本的に使わないという点にこだわった。与えられた材を最大限に活かすために用いたのが、「あられ組み」 という接続方法だ。接合部を、追加剤を使わずに組み立てることで、歩留まり率をかなり良くすることに成功したという。当初は竹釘という社寺建築において屋根を止める材を用いる案が出たが、耐久性への不安から「あられ組み」に辿り着いた。さらにいい香りがするというヒノキの良さを引き出すために、材を加工し終わった後サンドペーパーで磨きをかけた。触り心地にもこだわり、角を削って丸みをつけたことも工夫した点のひとつだ。

加えて「動物の癒し」に注目し、室内にいる動物の代表格である猫も遊べるような机の製作に踏み切った。穴を開ける位置を吟味し、猫がちゃんと下から箱に入って机の上に出られるようなルートをしっかり考えて穴を配置した。

製作にあたっては学生がアイデアを出して清水先生がそれを形にし、出来たものについてディスカッションを重ねるという方法を取った。問題点やその解決策を話し合い、またつくり直すという工程を繰り返し、部品の製作から次第に完成品へ近づけていく。そしてまた完成品についてディスカッションを行い、最終形が出来上がった。幾度にもわたるディスカッションと、0.何ミリ単位の調整を重ねた結果生まれた作品である。清水先生は製作過程を振り返り、板目、柾目の向きを考慮した木取りを行えなかった点が反省点だと述べた。

木という木材はない

清水先生は木を用いた構造計算や意匠設計を行う際、「木という木材はない」といつも学生に問いかける。ひとくくりに「木」ではなく樹種まで気にかけるようになってほしいという思いからの言葉だ。日本だけでも木は400 種類ほどあるが、学生は普段木に触れる機会があまりないためそこまで実感がない。そんな中で今回のコンテストは、「木」ではなく、「ここにはスギを使いましょう」、「ここにはヒノキを使いましょう」といったように具体的な樹種まで意識して製作に関わる貴重な機会になったという。「それこそ板目柾目木口とか四方柾とかそういう木造独特の言葉を体験してもらったと思うんですよ。特に加工にこだわったメンバーは、このあと何をするにもおそらく「木」という言葉をあまり使わずにここはヒノキとかスギとか言ってくれるようになる。今回のコンテストがそのきっかけになってくれたら非常にいいなと思います。そういうふうに樹種も選んで、ランドスケープ的な考えも入れてもらえると嬉しいです」

さらに、今後の建築を広い目で見据えながら木材との向き合い方について次のように語る。「最近では木造ビルでも接合部はSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)で、接合部以外の部材が木だったりと、ごちゃ混ぜ構造になってきています。木造、鉄とかにこだわらずに、とにかく自分がつくりたい建物を将来つくるときに、それに一番合っている合理的な材料を選んでいけたら良いですね」トレンドに乗って過剰に木を使おうとすれば木材は枯渇してしまう。初めから木を使おうとするのではなく、目的に適した材料を探すうちに自然と木に辿り着く。そんなふうにして、あくまで「適材適所」で木を使っていけるのが理想だと語った。

「これまでだと木造だからできないと言われることがあったと思いますが、もう多分この後の時代、木造でつくれない建物はかなり減ってくると思います。なのでそういう先入観に囚われずに、木材は非常に面白い材料だと理解してくれると非常に嬉しいです」

今後も木の良さを引き出し適材適所で用いることによって、木造建築の可能性は広がっていくだろう。

研究室メンバーに聞きました

[ 質問項目 ]

①コンテストに出展したきっかけは?

②作品を制作していく中で苦労した点を教えてください。

③建築に興味をもったきっかけ、将来どのような仕事に就きたいか?

-

小田遥香さん(学部4年

①先生にコンテストを紹介していただき、参加しました。

②意見をまとめて全員が納得できる作品にできるのかを考える過程が大変でした。また、コロナ禍で、電話で話し合いを進めることがあり、意見を伝えるのが苦労しました。

③授業で日本や世界の建築物を見て興味を持ちました。小さな建物に興味があり、住宅関係の仕事を志望しています。 -

河西彩香さん(学部4年)

①研究室の先生から声をかけていただき参加しました。

②継ぎ手をきれいに見せる為に試行錯誤しました。

③ものづくりに関わる仕事がしたいと考えていて、そこから建築に興味を持ちました。

-

神戸葵さん(学部4年)

①大学生最後の年に、研究室の仲間と形に残るものを作りたいという思いから応募しました。

②接合部の検討です。意匠性も考慮しつつ、木材の接合の

仕方などを試行錯誤しました。設計し、実際に家具を作るのは初めてだったため、学び深める機会にもなりました。

③生活を取り巻くデザインを中心に学ぶうちに建築に興味を持ちました。将来は大学で学んだことを生かせるように設計職に就きたいです。 -

山下栞奈さん(学部4年)

①ゼミの活動の一環として参加しました。

②木材同士を接着するのがなかなかくっつかなくて大変だった。

③建築を学ぼうと思ったきっかけは、建物など

本記事内容は、こちらからもダウンロード可能です。